文物保護:用數字化留住歷史的容顏

- 車型:

- 分類:

- 裸車價: 萬元

- 購于:

- 油耗: L/100km

- 購車地點: -

- 當前里程: 公里

- 養車費用: 元/月

- 綜合評分:

滿意:

不滿意:

巴黎圣母院的大火,讓世界心碎神傷。文物之殤,就是文明之痛。每一件傳世瑰寶的逝去,都是在全人類的精神世界中剝下一塊碎片。

此刻,大文豪雨果在不朽名著《巴黎圣母院》里發出的疾呼,尤顯振聾發聵:不管建筑藝術的將來如何,在我們期待著新的紀念性建筑的時候,還是把古老的紀念性建筑保存下來吧!

如何讓傳世文物保持當下的姿態繼續在歷史長河中前行,使將來的人們仍然能與今天的我們一樣,追思先民創造的燦爛文明?

浙大文物數字化團隊告訴我們:利用現代科技為文物建立數字檔案,能讓文物在二進制的世界中獲得永生。今天,我們應能格外體認這項工作的重大價值和深遠意義。

巴黎圣母院的劫難還提出了警醒:記錄保存文物原真數據是在與時間賽跑,亟需更多專業力量投入,在一切變得太遲之前——讓歷經千年的容顏永駐。

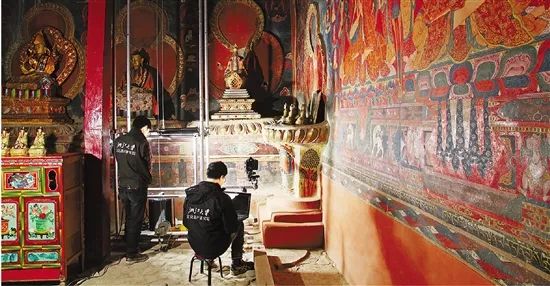

浙大文物數字化團隊在西藏托林寺進行采集工作。

文化遺產 幸有數字檔案

“所有我們今天得見的文物都是劫后余生。”浙江大學文化遺產研究院,一座竹林掩映的小樓里,浙大文物數字化團隊李志榮副教授翻看著巴黎圣母院大火的新聞報道,心情沉重。

“拋開其他種種破壞不談,還有一項最終的不可抗力:時間。不僅文物的本體受到威脅,其承載的信息也時時發生變化。”李志榮說,“如果我們不去記錄,可能文物在下一秒就會永遠消失。”

這讓人難以接受,卻是事實。多少代人習慣了看到巴黎圣母院矗立在塞納河畔,她安然經歷了兩次世界大戰,卻在一個普通平靜的下午陷于大火。

令人慰藉的是,巴黎圣母院已經有了一份堪稱精確可靠的數字檔案,將在未來的重建中發揮不可替代的作用。

美國瓦薩學院的歷史學者安德魯·塔隆,花費數年時間對這座中世紀哥特式建筑實施激光三維掃描,用先進的科技手段探索8個世紀以來時光蘊藏的秘密。他得到了超過10億個數據點,形成所謂“三維點云數據”,這幫助他搭建起巴黎圣母院初步的三維模型。他還從多個角度拍攝了大量巴黎圣母院的高清照片,獲得全景瀏覽數據和單張的建筑細節圖版。

塔隆于2018年底去世,在瓦薩學院他的個人網頁上,可查閱到巴黎圣母院數字化工作的階段性成果。這項未竟的事業,在李志榮和同事們中間引發了同道者的共鳴。

浙大文物數字化工程師歐陽盼仔細查看了塔隆的工作,認為其總體思路和實施方法都與浙大團隊非常類似。2018年,浙大和山西文博集團合作,完成了對山西省一處元代建筑群——廣勝寺水神廟的數字化采集,正是采用三維激光掃描和多圖像三維重建相結合的技術方案。目前,這座在14世紀早期建成的古代廟宇所包含的大量數據正在進行后期處理,以期得到最終的彩色精細三維模型。

近10年來,沿著中國文化邊疆和陸、海絲綢之路的主要站點,浙大文物數字化團隊與遍布全國的合作者們已經完成了數以百計的項目。敦煌莫高窟第220窟在浙大按1∶1的比例重建,初唐精美雕像和壁畫的色彩與質感精確還原;云岡石窟10米高的坐佛按原比例高精度3D打印,“走出”山西,在青島落戶;青藏高原深處古代寺廟的珍貴壁畫,原真采集、在江南重現,千年前的筆觸纖毫畢現;脆弱不堪的泉州出水宋船,第一次有了全真三維模型,在數字世界中再度“揚帆出海”……所有這些文物,都是人類文明不可割舍的珍寶。

“憑借自主研發、不斷升級的文物數字技術,我們讓更多的文物‘活起來’。”浙大文化遺產研究院院長曹錦炎教授表示,浙大文物數字化團隊多年來開展的工作,正是為中國文化遺產建立數字檔案,為中國乃至世界文明史保存和貢獻數字時代卓越的地方知識和文化記憶。

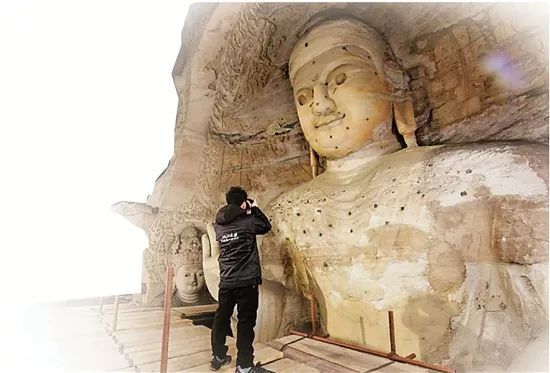

浙大文物數字化團隊3D打印復制云岡石窟。

先進科技 開拓考古新空間

“在很長一段時間里,我們用來測量描繪中世紀建筑的,仍然是中世紀的工具:鉛垂、繩子、尺子、鉛筆。”塔隆談及激光掃描巴黎圣母院時說的這番話并非調侃之語,而是道出了考古工作面對的一個急迫問題:先進技術的缺席,正在妨礙我們獲得可靠的成果。

“把浙大實力雄厚的數字信息技術引入考古工作,使我們對文物的數字化記錄達到了最高標準,即可復原的水平。”李志榮說。在更廣闊的視野中,與理工學科的交叉融合,也是文科發展的新探索。

新技術帶來了新發現。對文物的數字化記錄,成為一種深刻的學術工作,能夠彌補錯漏,啟迪新知。

在山西水神廟,浙大數字化團隊不僅用激光掃描精確捕獲古建筑的結構,對寺廟中的雕像、壁畫也一一周密記錄。“用多光譜探測水神廟應王殿內一處壁畫時,我們驚喜地發現現有圖層下藏著年代更為久遠的筆觸,顯然這里經過歷朝畫師的修復。”歐陽盼說,這層層涂抹的壁畫,既向今人訴說水神廟漫長歷史中此前不為人知的故事,也為藝術史研究提供了全新的材料。

重建一塊刻有百余字的古代石碑,如何真實地還原每一道刻痕的紋理,成為困擾考古學家的難題。靠人工,一位熟練的專家嘗試了近兩個月,仍無法完美地實現。而采用浙大研發的高精度紋理自動映射技術,軟件通過分析大量高清圖片,自動在數以億計的像素中選中最優的一塊,映射回這些像素原本的位置上去,兩個小時就完成了準確重建。山東青州龍興寺佛像石雕繁復的紋理,泉州宋船每一片木板的紋路,都以這種方法完美實現了三維重建。

位于青島的云岡石窟復制模型,由842塊3D打印部件拼裝、填充、拼縫處理而成,最終效果讓人用肉眼無法分辨出這是真石窟還是復制品。打印這些部件,20臺3D打印機用0.4毫米粗的“畫筆”,晝夜不停“畫”了6個月。置身復制窟中,即使觸摸著巖壁與雕像,強烈的砂礫感也給人原真的觸覺,如果手勢重一些,還會有幾粒沙子粘到手指,像極了石窟寺被風化的痕跡。這是浙大團隊專門研發的噴漆材料,呈現了逼真的黃砂巖質感。

“在考古工作中引入先進的科學技術來代替手工操作,不只是因為這樣速度快,更重要的是,計算機技術能達到人力難以企及的精確度。”浙大文物數字化團隊計算機專家刁常宇副教授說,“我們總是在追求原真記錄文物本身。在‘求真’這一目標上,給自己定的是最高標準。”

守護文脈 文化傳統綿延不絕

搶救文物信息,傳承文化遺產,絕非是等到文物蒙受大難后才幡然醒悟的舉動。在迅猛的現代化進程中,我們必須做出明確的選擇:守護傳統,存續文脈。

浙大積極擔起文化傳承這一大學的重要使命:2008年組建了文物與博物館學系,2009年決定籌建藝術與考古博物館,2010年建立文化遺產研究院……

這一系列前瞻性布局的重要價值如今日益凸顯。僅在2018年,浙大文物數字化團隊就完成了十余個項目:浙江省檔案館參事室全部館藏文書、館藏的數字化,為其建立了檔案數據庫,是1949年前后至今浙江歷史檔案的珍存和再現;成都市90%壁畫的數字化保存工作,為各種瀕危壁畫建立了可靠的數字檔案;西安碑林博物館19件套(193件)國寶級碑刻的數字化,采集了目前數字化工作中級別最高的數據……“一年新增數據量達到60T,相當于收錄了6座博物館。”李志榮說。

雨果在《巴黎圣母院》里曾提出一個深刻的命題:“這個將毀滅那個。”他指的是印刷術將使建筑徹底喪失作為文化載體的功能。今天,在印刷術之后,人類又發明了數字信息技術。新技術不僅沒有帶來毀滅,反而使收藏在禁宮里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字獲得了全新的儲存和傳播方式,傳統文化的豐厚給養注入了更多人心中。

專家表示,文物數字化現在已成為文物保護的一項基礎性工作,亟需加快推廣專業方法,制定專業標準,培養專業人才,系統性地提升文化遺產數據庫的建設和文物數據的共享利用。據了解,在山西水神廟的工作中,浙大團隊開展大量試驗,以驗證、完善古建筑、彩塑、壁畫等文物數字化的系列標準,成果將于近期發布。

“讓1000年后的人仍然可以通過我們記錄的圖像、色彩、造型、材質來了解那些曾經生活過的人們,獲知他們的日常生活和心靈世界。”李志榮說,“這就是我們對于這項工作的希望。”

部分代表性工作

云岡石窟數字化

2017年12月16日,云岡石窟第3窟西后室原比例三維打印復制項目在青島揭幕。浙江大學與云岡石窟研究院聯合攻關,首次使用3D打印技術實現的大體量文物復制,復制窟整體長17.9米,寬13.6米,高10米。該石窟的成功復制,標志著中國大型石質文物的數字化全息高保真記錄已達到復原水平。

西藏托林寺白殿數字化

托林寺是古格王國在西藏阿里地區建造的第一座佛寺。白殿是托林寺保存較完好的殿堂之一。2015年7月浙大文物數字化團隊完成托林寺白殿壁畫數字化采集工作,完整記錄了白殿的壁畫、建筑及彩塑數字化信息。同年出版圖書《阿里壁畫:托林寺白殿》。

須彌山考古數字化

浙江大學文化遺產研究院與寧夏文物考古研究所自 2012 年起聯合開展須彌山石窟考古工作,至今已經完成了圓光寺、子孫宮、相國寺共三期工作。各洞窟采用多圖像三維重建技術進行數字化掃描測量,重建洞窟高保真模型,然后按石窟寺考古記錄遺跡需要,輸出正射影像圖,繪制考古線圖。

青州龍興寺佛像數字化陳列

浙大數字化團隊運用360度HDR 全景、三維建模、高清攝影等多種數字化手段,采集了青州龍興寺55件套文物的高保真數據,建立虛實結合的實地展覽、基于WEB的虛擬展覽、基于APP的文化專題展覽和面向專家學者的專業資源庫系統。

杭州閘口白塔數字化考古

閘口白塔石塔被公認為中國現存仿木結構樓閣式塔中仿木程度最高、制作最精良的一座。浙大文化遺產研究院于2013年對閘口白塔進行了全面的科學記錄和數字化重建,最大限度地搶救和記錄白塔本體及其反映的歷史、選址、營建、石作等全面信息,并完成了1∶10比例的白塔三維打印復制品,制作了時長約15分鐘的三維動畫宣傳片。

宋代海船三維數字化項目

泉州灣宋代海船1974年出土于福建省泉州市東郊的后渚港區,是我國考古發現的體量較大、年代較早且保存相對完整的古代沉船。浙大團隊2016年實施了泉州海船三維數字化工作,克服船體體型巨大(殘長24.20米,寬9.15米;復原后長34米,寬11米)、本體脆弱性、非接觸性、船底支架區域遮擋等困難,建立了全方位、高精度、高分辨率的彩色三維模型,為解決文物保護與利用之間的矛盾提供了重要支持。

(圖片來源于浙江大學文化遺產研究院和網絡)

單選