澳門文化遺產中的“中西合璧”

- 車型:

- 分類:

- 裸車價: 萬元

- 購于:

- 油耗: L/100km

- 購車地點: -

- 當前里程: 公里

- 養車費用: 元/月

- 綜合評分:

滿意:

不滿意:

厚重而獨特的文化遺產是400多年澳門社會包容、凝聚的見證者和記錄者。澳門的文化遺產保護既要謀求更強勁的內生動能,也要依托更廣闊的外在驅動,讓澳門的城市精神與歷史文化不至湮沒于歷史,而是煥發出永久的活力。

自16世紀中葉開埠建城至此后的兩個多世紀,澳門逐步成為了當時遠東地區重要的貿易港口城市。由于受葡萄牙人管轄,澳門的政治制度、宗教信仰、社會風俗、科學技術和教育體系都帶著濃郁的南歐色彩,而同時中國傳統文化也在此傳承和延續。不同文化的相互融合,使得“多元”和“包容”成為了澳門人文精神和城市風貌的顯著特點。16世紀中葉的澳門地圖顯示,“城中心的主要廣場由教堂、市政建筑圍繞而成,彎曲的道路連接著重要的城市節點,與致密的住宅商店和巷道交織成有機的城市肌理。東南面的南灣和外港是葡萄牙臨海城市典型的水岸林陰大道,總督府與富商們優雅的小住宅沿海而建。半島南端西望洋山頂的碉堡與炮臺遙遙相對,主要的教堂沿著這條連接山頂的軸線依序排列……”(王維仁,1999)基于如此的城市布局,后經19世紀末20世紀初的城市發展,最終形成了現有的中西合璧的城市建筑景觀,也成為了澳門文化遺產的核心構成。

經2005年7月15日在南非召開的第29屆世界遺產大會審議通過,“澳門歷史建筑群”列入世界文化遺產名錄,并被重新命名為“澳門歷史城區”,成為中國第31處世界遺產。“澳門歷史城區”是以舊城區為核心的歷史街區,是中國境內現存年代最久遠、規模最大、保存最完整和最集中的中西式并存建筑。其覆蓋范圍包括媽祖廟前地、亞婆井前地、崗頂前地、議事亭前地、大堂前地、板樟堂前地、耶穌會紀念廣場、白鴿巢前地等8個廣場空間,以及媽祖廟、港務局大樓、鄭家大屋、圣老楞佐教堂、圣若瑟修院及圣堂、崗頂劇院、何東圖書館、圣奧斯定教堂、民政總署大樓、三街會館(關帝廟)、仁慈堂大樓、大堂(主教座堂)、盧家大屋、玫瑰堂、大三巴牌坊、哪吒廟、舊城墻遺址、大炮臺、圣安多尼教堂、東方基金會會址、基督教墳場、東望洋炮臺(包括東望洋燈塔及圣母雪地殿圣堂)等25處歷史建筑(澳門文化局,2005)。

從歷史城區的建筑構成看,顯而易見的是,宗教文化對澳門城市發展的深遠影響。16世紀晚期至17世紀中葉,伴隨著葡萄牙人在澳門的駐留,大量以耶穌會士為主的傳教士將澳門作為基地,積極從事遠東地區的傳教工作。由此出現了中國最早的一批天主教堂建筑、最古老的教堂遺址、最古老的修道院、第一座西式劇院、第一所西式大學(澳門文化局,2005)。大名鼎鼎的大三巴,其前身就是1580年(明萬歷八年)建成的圣保羅大教堂,可惜的是之后數度遭遇火災,現僅存原建筑的前壁。與此同時,本土的民間信仰并未在西方文化的沖擊下日漸式微,相反卻在平衡了文化差異后,形成了異質共存的穩定狀態。例如澳門民間獨特的哪吒信仰,相傳已有三百多年的歷史,直至今日,每年農歷五月十八日的哪吒誕,為求辟瘟保安、社區和諧,哪吒廟依然會舉行開印儀式、建醮祈福、神像出巡、演神功戲、求哪吒印符等賀誕活動。此外,建筑中還包涵著媽祖廟所呈現的媽祖信仰、三街會館所呈現的關帝文化等。

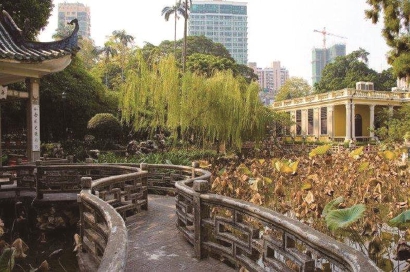

其次,建筑及其布局還充分反映了東西方文化在這里充分交融,彼此尊重。在現有的城市格局中,多呈現出不規則、無秩序的表象,仍帶有歐洲中世紀城市的特色,但這樣的設計往往“比任何刻板的筆直的街道網更為經濟而合理”(科斯塔,1998)。同時,如福榮里和茨林圍等中國傳統的“里坊制度”也在發揮著自己的功能。當聚焦到建筑及其環境設計本身時,東西方元素共生的情況更為明顯。盧廉若公園(又稱為盧家花園)是澳門唯一一座具有蘇州園林風韻的名園。園內的春草堂是典型的中式建筑,卻在外墻用了更符合西方審美的米黃色,并配以12根哥特式風格的廊柱。另外九曲橋也沒有采用中式的直角設計,而是以西洋式的弧形線條作為替代,賦予橋面蜿蜒的動感。這種建筑風格上的融合并不是中規中矩的,澳門建筑學會原會長菲基立用了“越規”一詞來形容此般東西文化的互動。他說道:“所謂越規,主要就建筑而言,原因在于對原有風格不了解或一知半解:柱子不是過于粗短就是過于細長,彎角和凹突處的框架不精確,從蛋形飾到葉形飾都顯得不倫不類,三角楣的角度和彎度不準確,樓層之間的比例也是自由發揮的,總之一切都是馬馬虎虎,由于工程都是集體的產物,其中工人為主要的工匠,憑常年累月的經驗辦事。”(菲基立,1998)表面的不經意反倒成就了澳門城區風貌中隨處可見的一種想象力帶來的浪漫。

只是,隨著城市經濟與社會的發展,以澳門歷史城區為典型的文化遺產也在面臨著延續還是斷裂的困境。1995年至1998年間,由葡萄牙考古學家對圣保羅學院遺址進行了考古發掘,并將部分遺址面向公眾開放。然而,僅僅幾年間,就出現了雨水沖刷遺址表土、夯土墻和人行道的磚石出現裂縫、長出青苔和雜草等問題(陳麗蓮,2002)。此外,鄭家大屋、東望洋燈塔、望廈兵營等文化遺產的再利用計劃也都曾經遭到來自公眾、學術機構和行業協會的論爭,促使政府重新制定了更為妥善的方案。

好在歷來澳門政府在文化遺產保護方面都不是扮演一個被迫者或施壓者的角色,而是主動并積極地探索城市規劃與文化遺產保護和諧發展的各種可能。澳門確屬亞洲城市中文化遺產保護的先行者。早在1905年,當地的建筑遺產便以登記造冊的方式被予以管理 (希拉里·杜·克勞斯,2011)。1953年,剛經歷二戰的世界各國亟待文化重塑,掀起了一陣文物保護的熱潮,當時的葡澳政府成立了一個委員會,專門“確定現有的建筑文物”(張鵲橋,2014)。1960年,澳門總督馬濟時任命了一個新的任務小組,對相關建筑進行研究,提出保護措施建議,也承擔了文化遺產保護咨詢的職責。不過,任務小組始終缺乏相應的行政執行權力,無法進行系統的登記和保護工作(du Cros and Lee,2007)。

1974年葡萄牙民主革命,推翻了薩拉莎獨裁政府,國家建立民主制度,放棄海外殖民政策,葡澳政府文化廳的首任負責人費紀拉很快認識到保護城市的歷史建筑具有保存社會歷史和文化回憶的巨大價值(費紀拉F.,1998)。1976年,葡澳政府通過了第一個真正意義上針對當地遺產的立法——第34/76/M號法令,直接推動了澳門在1970—1980年代邁入文化遺產保護事業的大發展階段。該法令明確指出不能因都市發展而破壞澳門的文化建筑、藝術等,并成立了一個直屬澳督的 “維護澳門都市風景及文化財產委員會”(即文物保護委員會)。1982年,文化司署(現文化局)成立后,讓文化遺產保護的研究和實踐工作付諸實效,并著手開始對舊法令進行修改。1984年,第56/53/M號法令替代了舊法令,在原本89處保護名單的基礎上,將澳門地區的大部分歷史建筑都列入了保護名單,不得毀壞和清拆。同時,批準成立澳門文化研究所,下設文化遺產局,作為政府的行政權力機構對包括建筑保護在內的文化活動實行管理。1992年,澳門文化局推出了第83/92/M號法令,將保護對象的分類進一步調整為紀念物、具有建筑藝術價值的建筑物、建筑群和遺產地四類。

1999年,中國對澳門恢復行使主權后,澳門的社會經濟發生了巨大變化。2002年賭權開放,博彩業興盛,可觀的稅收為文化遺產保護提供了必要的經費支持。入境游客數量逐年遞增,據相關統計,2014年春節黃金周,澳門的入境人數為105余萬人次,比2013年同期增加23%。特區政府開始思考如何利用博彩業的紅利帶動更多產業的發展。這些因素都為保護、展示和利用澳門的歷史文化資源提供了充足的市場基礎,也提出了更高的需求與挑戰。再加上2005年澳門歷史城區申遺成功的正向激勵,特區政府于2006年頒布第202/2006號行政長官批示,再次擴充了1992年法令的保護范圍。并借鑒了《中華人民共和國文物保護法》的相關理念與表述,經過反復論證,在2013年正式頒布澳門《文化遺產保護法》。該法律首次將非物質文化遺產和古樹名木納為了保護對象,并加強鼓勵措施和對破壞文化遺產的行為的懲罰措施等。

通過法律法規的引導,澳門的文化遺產保護之路在保護理念更新、保護主體明確、保護范圍劃定、保護手段創新等方面都探索出了豐富的成果,同樣,這也是未來澳門文化遺產保護繼續向前發展的核心維度。

其一,平衡文化遺產產權的多元主體利益,實現與保護惠及者之間的共贏。澳門文化遺產的產權和管理權屬較為復雜,目前的經營主體主要分為政府所有、宗教團體所有和私人所有三類(袁俊、張萌,2010)。其中,私人業主的利益維護往往會對文化遺產的保護管理產生相對更大的阻礙。不過,德成按當鋪的改造項目可算是成功的先例。德成按當鋪是一幢頗具澳門當地特色的小型建筑,其業主為銀河開發有限公司。2000年,業主計劃對建筑進行重新開發。2001年3月,澳門文化局與業主銀河開發有限公司進行了正式談判,最終達成共識——由政府出資修復,民間協會策劃利用方案,業主實施管理。業主的自身經營得以延續,也因保護了歷史建筑而獲得了政府的稅收優惠。改造后的德成按建成了“文化會館”和“典當博物館”,典當博物館是澳門第一個由政府與民間合作建成的行業博物館。該項目在2004年獲得了聯合國教科文組織頒發的 “亞太文化遺產保護獎”。除德成按之外,同樣私屬的瘋堂斜巷婆仔屋經過修葺變成了創意園區,時常舉辦各類藝術展覽和文化創意活動,澳門仁慈堂負責對其進行日常管理。經過多個項目的實踐,澳門逐漸探索出了一條多主體合作共贏的文化遺產保護路徑。

其二,注重城區環境融合,文化遺產保護與城市規劃形成可持續發展的共同體。在澳門歷史文化城區申遺的過程中,特區政府強調“適度保護”而非“過度保護”,后者即以犧牲遺產所在的社區和居民利益來換取遺產保護的“視覺 效 果”(裴 鈺,2010),因 此并未出現大規模拆遷的現象。時至今日,澳門歷史城區內的每一個教堂都仍然是附近居民區的中心,往往形成一個局部中心放射形的道路網,如澳門大堂前的小廣場和三盞燈廣場都保存了這樣的布局(朱蓉,2015)。此外,特區政府還在澳門歷史文化城區保護的核心區外設置了“緩沖區”。緩沖區分兩個區域:一由澳門媽閣廟開始,把原來的港口與城市中心連接起來,其中心是列入世界遺產名錄的二十一幢宗教、軍事、公共和民用等中西建筑遺產和與其相關的公共空間;二是以東望洋山為中心,東起海邊馬路,西至東望洋街,南起加思欄馬路,北至士多紐拜斯大馬路。緩沖區內的建筑也被要求維持其原有的歷史風貌和環境,在很大程度上保護了澳門歷史城區格局的完整性。這些區域內,公眾依然可以在媽祖廟內祈福、在崗頂劇院聽音樂會、在何東圖書館閱讀。

其三,培養文化遺產保護意識,吸引更多的社會資源。2001年,澳門文化局與濠江青年商會共同推出“全澳文化遺產推廣計劃”,包括“文物大使計劃”和“澳門文物建筑展全澳中學巡回SHOW”,當年參與活動的人數就超過了三萬人。

其中,“文物大使計劃”一直延續至今,已有十余年的歷史,并成立了專門的文物大使協會。該“計劃”主要面向13-45周歲的澳門青年,通過培訓課程、導游實踐及參觀交流等活動,增加澳門青年對澳門歷史及文化遺產的認識,開拓視野,并培養獨立處事及組織領導等能力。參與者經過面試、理論課程、筆試、口試及文物導賞等環節,才能成為“澳門文物大使”。文物大使們主要負責接待中學師生參觀澳門重要的文物建筑,僅2001年下半年,他們的接待人數就超過了1430人次(陳澤成,2008)。基于品牌項目的影響力和持續力,澳門的文化遺產保護在青年群體中擁有了一批忠實的擁躉。此外,博物館也是連接文化遺產和公眾的重要紐帶。澳門最早的公立博物館可以追溯到1960年的 “賈梅士博物館”,以收藏中國陶瓷器和西方油畫為主。目前澳門共有20余家博物館,以公立博物館為主,民辦博物館為輔。除綜合類的澳門博物館外,大賽車博物館、葡萄酒博物館、海事博物館等專題博物館也各具特點,其中有不少都落址在歷史保護建筑之中,它們的陳列往往系統記錄了這一領域在澳門的變遷史,并通過博物館的社會教育活動和各類文化產品將相關信息向更廣泛人群輸出。

其四,強化“跨界合作”,推動文化遺產保護的活態化發展。澳門的許多人文景點分布較為分散,導致景點的人流量呈現兩極分化的狀態。2000年底,澳門文化局推出步行游覽澳門的三條線路,將文化遺產保護利用與旅游業相結合。包括:第一條,從澳門半島中部的議事亭前地到盧廉若公園,游人從古城內走向古城外,以此認識澳門市中心;第二條,從望廈山到東望洋山教堂,經過早期兩個重要的華人村落——望廈村和龍田村,主要游歷華人寺廟;第三條,從南端的媽閣廟,到大炮臺、澳門博物館,游覽葡人的早期居留地。政府希望通過線路引導使更多的澳門文化遺產被公眾所了解。除“文旅結合”之外,也積極探索文化遺產保護利用與更多領域的跨界合作。近年來,在政府的大力扶持之下,澳門文化創意產業的相關研究與實踐已陸續展開,特區政府專門成立了“文化產業委員會”,制定文化創意產業的發展規劃。只是目前文化創意產業與文化遺產領域的合作還較為有限,所開發的文化衍生品存在創意與特色不足,文化闡釋力薄弱等問題,尚未充分利用文創優勢讓澳門文化遺產的故事深入人心。此外,文化遺產保護的數字化轉向也是特區政府關注的重點之一,期冀借力信息科技,做到澳門文化遺產的全信息保存、展示,以及更有效的利用。

斯賓格勒說過:“將一個城市和一座鄉村區別開來的不是它的范圍和尺度,而是它與生俱來的城市精神。”厚重而獨特的文化遺產是400多年澳門社會包容、凝聚的見證者和記錄者。澳門的文化遺產保護既要謀求更強勁的內生動能,也要依托更廣闊的外在驅動,讓澳門的城市精神與歷史文化不至湮沒于歷史,而是煥發出永久的活力。

(圖片來源于文匯報及網絡)

單選