【東風故事】呂家溝用上了丹江電

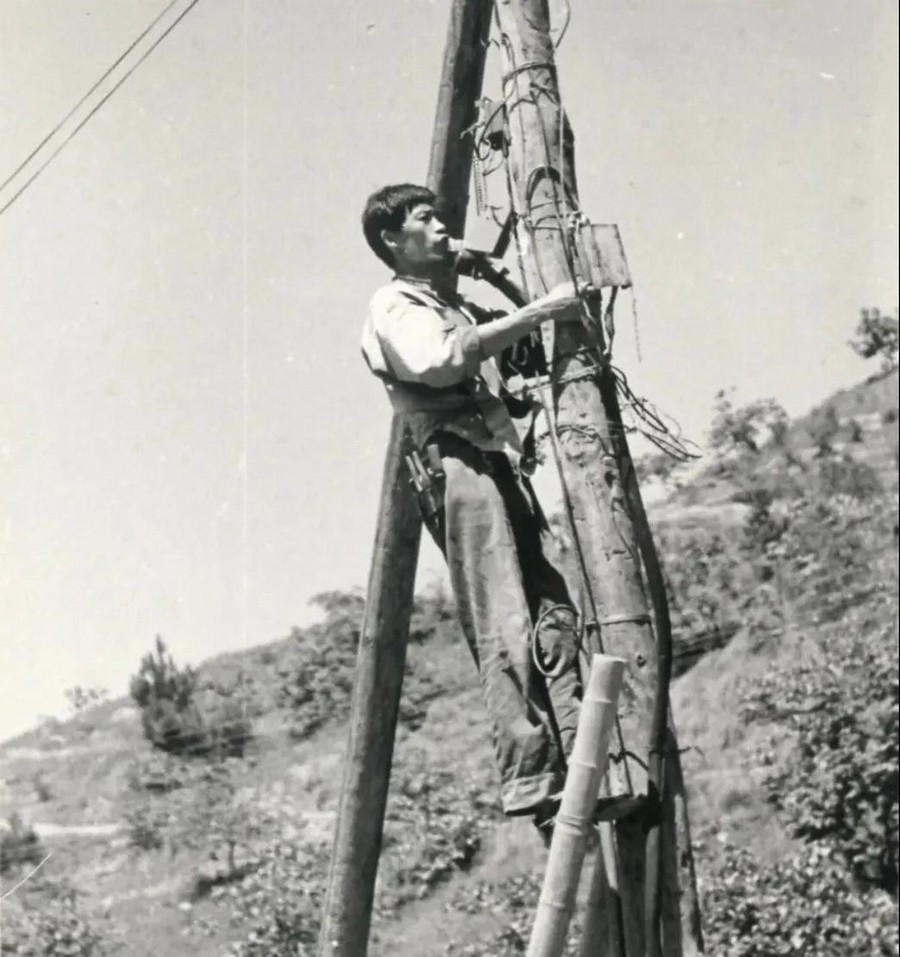

登高架設電線

(口述人:甘培俊 通訊員 陳敏捷 整理)1969年元月,鄂西北冬天的雪比北方還大。剛畢業不久的我,懷著建設中國第二汽車制造廠的雄心壯志,背著棉被和干糧,就隨著“三線建設”的隊伍一起來到鄂西北這片土地。

這里群山懷抱,四季分明,“建市”以前叫“十堰鎮”。就是這樣一個偏僻小鎮,被國家選定為建設中國第二汽車制造廠的廠址。可以說“二汽”是那個時代“備戰備荒”的產物。

踏上這片土地之前,我在腦海中想象過“二汽”的樣子,一定是廠房林立、機器轟鳴、車流如織的一片繁忙景象。

然而,當我真正來到這里,展現在我眼前的卻是一片“開門見山”的荒涼景象,山上樹木稀少,唯一的一條坑坑洼洼的砂石公路橫貫東西,所有人住的是“蘆席棚”,喝的是河溝水,照明用的是馬燈、煤油燈,日常生活用品全靠汽車從山外運進山溝。

在眾多偏僻山溝中,呂家溝更為偏僻。呂家溝,它是二汽專用刃量具廠的廠址所在地。聽先期到來的同志介紹,他們來時,別說蘆席棚了,連搭建棚子的花柳樹枝都沒有。呂家溝的建設大軍有成百上千,有的從大城市來,也只能吃住在當地老鄉家。

“二汽”的建設,是直接受到黨中央、國務院的關懷,采取了“聚寶”的辦法:聚集全國人才之寶、設備之寶、技術之寶,匯集全國、全行業最優秀的人才,采用國內最先進的技術和工藝,還有最先進的設備。

隨著建設的進展,從全國各地支援建設的精英人才陸續來到十堰,有來自北京102的建設者,有來自武漢工業建設設計院的設計者……匯集十堰,共同奮斗建設“二汽”。

在山溝里建“二汽”,沒有電不行。為了解決專用刃量具廠工地照明用電,刃量具廠籌備組,特向“二汽建設指揮部”申請了一臺25馬力的柴油發電機組,由原刃量具廠副廠長費廣勤任簡易發電機房站長。

配備的一臺25馬力的柴油發電機組,遠遠滿足不了刃量具廠建設用電的需要,是制約呂家溝工地建設的主要矛盾之一。為了解決這一關鍵性難題,專用刃量具廠籌備組決定,引丹江電到呂家溝。

這一任務交給了當時的機動組,機動組共10人,多是從大中專學校分配來的畢業生,雖然有學電工專業的技術人員若干,但他們從來沒有架設過電力線路。因此,組長秦金德感到任務既光榮,又責任重大。

當時,真是除了人心齊之外,什么條件都不具備,難度可想而知。機動組全體同志沒有被困難嚇倒,為了完成籌備組交給的任務,召開會議研究方案、制定措施,目標是保證在1969年5月1日前呂家溝用上丹江電。

為了在技術上有百分之百的把握,我們聘請了北京102建設指揮部一名“外線電工”老師為技術指導和顧問。在技術顧問的指導下,我們自己學習立電線桿、放線、架線、爬桿接線等技術。不論男女老少,不論工種之別,大家一起上陣。甚至當地老百姓也有主動來幫忙。他們說:“建設‘二汽’,農家子弟還可以到‘二汽’當工人,給我們帶來多大的希望啊!既然現在要先通電,我們怎么能不幫忙呢!”

熱情、毅力、信心、決心凝聚,奇跡發生了。在1969年“五一”勞動節到來之前,我們提前從設備修造廠(現專用設備廠)工地引來了丹江電,建起了呂家溝第一座低壓配電站。

從“聚寶”開始,“二汽”海納百川。在激情創業中,“二汽人”艱苦奮斗,在亙古沉寂的大山里點亮了一盞盞電燈。呂家溝用上了丹江電,也成為我們一代建設者永恒的記憶。

甘培俊,原東風刃量具廠副廠長。1941年出生,1966年畢業于四川南充師范學院物理專業。1969年,他響應國家“三線建設”要求,到“二汽”參與刃量具廠建設,在一無所有的年代奮力拓荒。