歐洲街頭,正被這款中國電動小車攻陷

來源丨創業邦(ID:ichuangyebang)

作者丨潘磊

編輯丨海腰

圖源丨YOYO

一款來自中國的電動小車,正悄悄搶灘歐洲。

這款小車盡管推出只有2年,據稱已經在歐洲銷售超過1萬臺。

推出這款車的公司來自總部位于上海的“XEV悠遙科技”——一個以車身小巧和靈活換電為特色的汽車制造商。

但跟其他造車新勢力不同的是,這家成立于2018年的公司,還未在中國銷售那款名為“YOYO”的電動車,而是先行打開歐洲市場。

“我們從第一天開始就沒想過做中國市場。”XEV創始人、曾在江淮汽車意大利設計中心工作12年的路迪表示,XEV的優勢在于了解歐洲市場。

XEV由此實現了另類“出海”——用中國的電動車產業鏈,打造一款“專供”歐洲的小車。

這種模式獲得了投資機構認可。

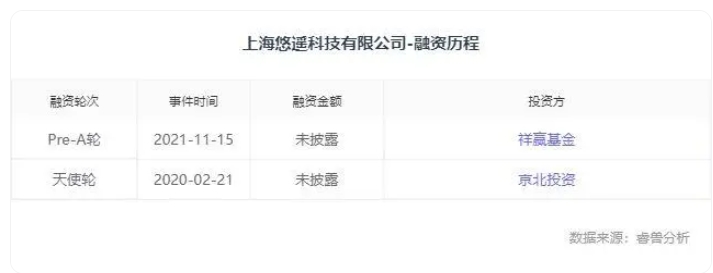

根據睿獸分析提供的信息,XEV已經獲得了兩輪未披露金額的融資。

天眼查信息也顯示,合肥國資也投了XEV的關聯實體“合肥悠遙”,出資額1.5億,占股25%。

不過最近兩年,XEV未披露新的融資事件。

路迪表示,XEV屬于輕資產運營,而且已經接近實現財務轉正。

“如果2023年能賣出1萬臺,年底就會有凈利”。

能換電的電動小車降維打擊歐洲競品

最新的2024款YOYO在歐洲的售價在1.6萬歐元左右。

但這臺車相對于歐洲的本土競爭對手來說,基本相當于“降維打擊”。

包括無框車門、全景天窗、一鍵啟動、一些通過3D打印實現的可定制套件,以及換電服務等,競爭對手并不具備。

根據路迪的說法,在歐洲這些配置往往3萬歐元以上的車型才會搭載。

得益于中國的電動車產業鏈,XEV在產品力層面獲得了相對優勢。

這款車最大的賣點就是“小”。

這契合了歐洲狹小的街道,以及逼仄的停車空間。

作為一款三門兩座車型,車身尺寸為2530mm*1500mm*1570mm,續航也僅為150公里。

從包括產品定義在內的很多角度看,它都很像五菱宏光MINI EV,或者理想汽車早期的SEV項目——為城市或者近郊出行場景提供解決方案。

當然也有不同之處——YOYO能夠通過換電補能。

XEV為用戶提供的換電補能模式,跟中國比較常見的換電電摩類似——通過一個固定的換電柜,用戶可以通過更換彈夾式電池,完成快速補能。

囿于歐洲在基建方面的冗長審批流程,XEV專門推出了“去基建化”換電柜,以方便大規模部署。

目前XEV和意大利石油公司合作,并由后者出資在其加油站內部署換電柜。

到2024年底,預計部署規模將會達到兩三千個換電網點。

除了固定的換電柜之外,XEV還提供“上門換電”業務——即換電車根據用戶需求,上門提供換電服務 。

這跟蔚來在國內提供的換電服務比較像,只不過沒有換電站那種重資產投入。

歐洲人買車,也想省錢

路迪接受訪談時稱,對歐洲市場的深度了解,讓XEV做出了適合歐洲、但卻具有差異化競爭力的電動小車。

當然做到這一點并不容易。

“這種入門級的小車,既要有足夠合理的性能,價格也不能高”,他說,這需要深度了解目標用戶和目標市場,分清楚用戶要什么不要什么,并做出取舍。

他強調了用戶體驗。

在他看來,當中國的造車新勢力2015年就開始圍繞用戶體驗做文章時,歐洲車企在這方面卻“只說不做”。

他以菲亞特500舉例稱,這款經典小車的燃油版售價1.2萬歐元左右,電動版賣價達到了3.2萬歐元。

“這就談不上任何體驗了”。

在這波電動車浪潮中,他認為歐洲車企普遍反應較慢。

但不僅僅是歐洲。

路迪也到日本進行調研,發現日本市場情況盡管有所不同,但在電動車方面的落后是一樣的,“他們有服務意識,也有服務態度,不過服務模型老舊”。

中國則完全不同。

“中國雖然卷,但卷出了效率和服務創新”,他稱,歐洲和日本從來沒有想過用移動互聯網的手段,去提升自己的效率和生產力。

基于此,根據歐洲市場特點,借助中國產業鏈打造相應車型,就能做出競爭力更好的產品。

在迭加了服務創新后,這套打法更加有效了。

目前XEV換電一次收費10歐元,送電收費則在18歐元左右,“如果月費訂閱(100歐元左右),平均下來每天也就是一杯咖啡的費用”。

再加上僅為1.6萬歐元的售價,XEV的競爭力就凸顯了。

畢竟在通脹高企的當下,歐洲人也要過日子,也想省錢。

電動小車賣到歐洲,毛利頗高

有資料顯示,XEV正在推進B輪融資。

路迪稱,拿著中國資本去歐洲碾壓競爭對手挺快樂。

2020年底,“合肥悠遙”注冊成立,XEV拿到了合肥國資的1.5億人民幣的注資。

根據睿獸分析的數據,2021年XEV又獲得了私募機構的一輪投資。

他稱,XEV屬于輕資產運營,“錢都花在兩端,一端是產品,一端是服務,中間的制造環節,跟國內制造企業合作即可”。

基于此,他認為XEV(創業以來)沒花多少錢,但做的事情不小。

在XEV官網,展示了一個面積高達42.7萬平米、最大年產能15萬臺的生產基地。

除了中國供應鏈的降本效應之外,XEV的3D打印技術據稱也能大幅減少造車費用。

路迪在接受訪談時稱,3D打印技術能夠實現“去模具化”造車。

在減少了模具的巨大投入之后,一款新車不再需要賣出5萬-10萬臺才達到盈虧平衡點,“售出5000臺車就可能盈利”。