【東風故事】當年,全國最先進的發動機試驗室在二汽

閔佟談二汽當時如何建成全國最先進的發動機試驗室的經歷

閔佟介紹發動機試驗室設計方案的情景

閔佟講述引進康明斯B系列發動機的歷程

1990年,裝備了康明斯B系列發動機的“八平柴”下線盛況

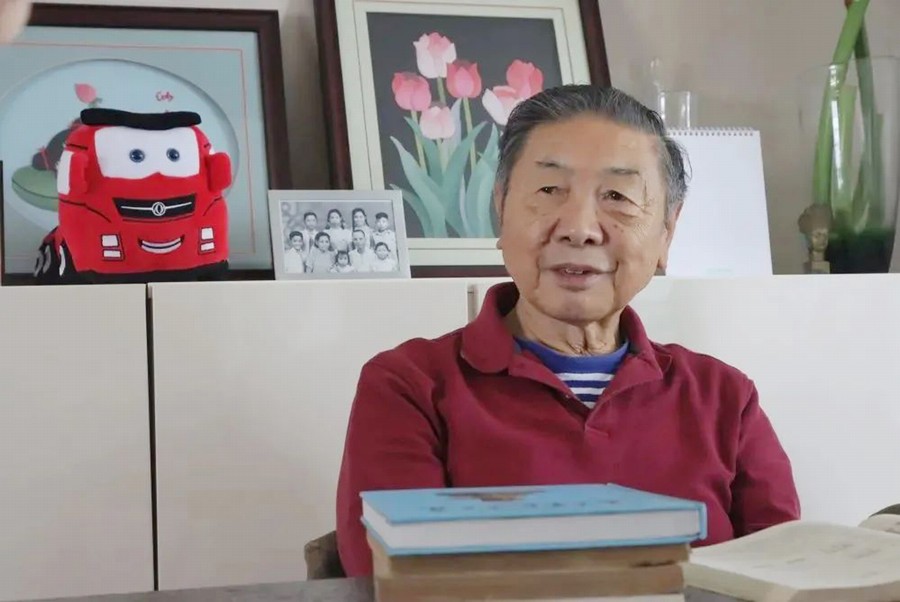

口述者,閔佟,原第二汽車制造廠技術中心主任、東風公司汽車工程研究院院長、東風公司副總工程師、研究員級高級工程師。

1940年1月,我出生在成都郊區,七八歲時,因父親工作調動,在重慶待了兩年,后又回到成都。1952年到天津上學,兩年后考入天津一中。我對汽車和發動機的熱愛就是從那時開始的。

高二時,我們有門課外課,叫熱機課,我特別感興趣。不久,又有機會接觸學校唯一一輛教學用的破舊小轎車,是英國奧斯汀轎車,可以把它拆開看。那時我就有一個志向,將來上大學一定要學汽車,學發動機。后來,我考上了清華大學,就讀于動力機械系。

我有一個夢想:建設先進的發動機試驗室

我來到二汽之前,在一汽設計處發動機試驗室工作了四年。一汽是前蘇聯援建的,設計處的發動機試驗室僅有四個發動機試驗臺架,只夠維持配合現生產之需,沒有能力搞開發。

1967年,我自愿申請調到二汽。那時候,十堰這個地方,“金木水火土”都沒有,我們很多人就住在當地老鄉的豬圈旁,住蘆席棚,住“干打壘”。那種條件下,我卻有一個夢,夢想在二汽建設一個像樣的發動機試驗室。

我和發動機試驗室籌備組的同事們做了很多調查,考察調研了國內十幾家同行的試驗室,學習和吸取他們的建設經驗教訓。大家卯足了勁兒,準備在二汽建設的大潮中大干一場!

說到追逐夢想的過程,必須要講一講時任二汽總工程師的陳祖濤。

第一次見面時,我們沒有任何寒暄,陳祖濤直接就問我打算怎么做。我陳述了初步設想和目前最大的困難——面積和資金都不夠。陳祖濤聽后對我說:“不夠?你要多少?”

他猛地這么一問,出乎我的意料之外。我也不敢多要,一鼓勇氣,就把需要的面積和投資金額報了出來,心里預備著他往下“砍”,沒想到他說:“不用管面積和投資,你做一個你認為最好的方案,一個星期后我來聽你匯報。”

就像見到了救星似的,回去后我就按照“最好的方案”這個原則重新做了設計,結果是超出了原來的三倍面積。幾天后,他真的來了,聽完我的工藝設計思路和說明后,他問我:“你覺得你的思想‘解放’了嗎?”我愣住了,想了想說:“還沒有完全‘解放’,被禁錮太久了。”

“那行,太多了我也拿不出來,就先‘解放’到這兒吧!”陳祖濤當場拍板就照這個方案干!雖然方案還稱不上“最理想”,但在當時的中國汽車行業也算是獨樹一幟了。

此后,我們一心撲在試驗室建設上,在試驗設備供應廠商與單位之間來回奔波,六年時間就這樣過去了。1979年,發動機試驗室終于建成投入使用,并創造了好幾個“國內第一”:“國內第一個模擬高原條件下發動機性能試驗室”“國內第一個整車冷啟動試驗和熱帶氣候下冷卻系試驗的環境試驗室”“國內第一個用于噪聲研究的消聲室和同位素試驗室”……

在當時,這個試驗室是全國最先進的發動機試驗室,也是上級領導和兄弟單位來到二汽必須參觀訪問的項目。按現在的話說,就是“網紅打卡地”。

有了“摸著石頭過河”的經驗后,技術中心又陸續建設了兩個更為先進的發動機試驗室,極大地提升了試驗驗證能力,卓有成效地推進了科技創新和產品開發工作,為東風領跑市場、轉型發展提供了重要支撐。

來自康明斯B系列發動機的挑戰:我要做好發動機的匹配應用

上世紀八十年代,正是二汽亟需從國外引進技術的關鍵時期。美國康明斯公司新開發的B、C兩個系列發動機,排量和功率范圍正好符合二汽準備開發的EQ153八噸平頭柴油車和五噸車換代的需求。但國家只批準引進一個,最終,二汽決定引進B系列,希望同時用在五噸車和八噸車兩款車型上。

當時,我正在美國以訪問學者的身份參與康明斯C系列發動機的開發。那段時間,我曾親眼看到過跑了80萬公里的B系列發動機,拆解下來的零件依舊非常漂亮,有的甚至連加工紋路都清晰可見。回國后,陳清泰廠長問我B系列發動機到底行不行?我拍著胸脯保證“引進這款發動機絕對沒有問題。”

為了驗證B系列是否符合應用需要,二汽向康明斯買了30臺發動機做試驗。其中有兩臺裝在五噸車上,并在襄陽和云南分別試跑。但是,兩輛車跑了沒多久就都出現早上打不著火、踩油門冒黑煙、爬坡沒力等問題,與我們的預想差距甚大。

那時候,我任職技術中心汽車設計試驗室副主任,主管發動機設計開發。我和發動機設計科科長劉裕昭將襄陽那臺發動機拿回來分析,上臺架做試驗,原本130馬力的發動機,在試驗中卻連100馬力都達不到。拆開發動機才發現,缸筒磨出了臺階,挺桿磨成了凹面,活塞斷成了五節,內部一塌糊涂。

康明斯公司委派了設計科長黑格先生來到十堰,他聽完我們的陳述后,要求打開進氣管的蓋板,里面全是灰,“進了這么多塵土,發動機不磨損才怪!”黑格說道。這對我來說教訓非常大,我們竟然在試驗中疏忽了這點。

經過仔細檢查,我們發現由于柴油機震動較大,將發動機的空氣濾清器底部撕裂了,維修時,我們又忽視了進氣密封,而且試驗車跑了兩萬多公里都沒有更換機油和機油濾,這才導致試驗出了問題。

查明問題原因,我們就有了整改方向——給新的發動機安上空氣濾清器,嚴格按照規定流程,全速全負荷1000小時,車輛順順當當地運行了下來。試驗結束后,我們拆開發動機,發現零件基本跟新的差不多,測量尺寸甚至還在成品的公差范圍內。

所有人的心,終于放下了。1990年,裝備B系列發動機的八平柴終于投產。

28年東風時光,占據了我全部青春歲月,可以說,我和伙伴們完成了我們應該完成的使命。

創業時那激情燃燒的歲月令人難忘。我們舉著馬燈,在蘆席棚里造車,在干打壘里生活;難忘八十年代,我們技術攻關,實現B系列發動機國產化;難忘九十年代,“計劃”與“市場”的劇烈碰撞,我們主動變革,搶占市場先機。

曾有一位發動機試驗室的年輕技工問我,是什么支持著你們度過那些艱難和挑戰?我想,我這幾十年的經歷是最好的回答——“我想要不辜負這個時代!現在,東風各方面條件比我剛來時好了很多,希望年輕的研發人在干著自己想干的事業時,不要辜負這個時代的期望!”