越過三大門檻,中國新能源汽車才能從全球第一變成全球最強

全球第一!中國新能源汽車保有量數量約占世界一半!

來自中國汽車工業協會最新統計顯示,截至2021年5月底,我國新能源汽車保有量約580萬輛,約占全球新能源汽車總量的50%。

而對比傳統汽車,在市場培育、品牌提升、產品推出、技術積累等全價值鏈領域,中國新能源汽車產業更是可圈可點,值得肯定。

可以說彎道超車也好,換道起跑也罷,中國新能源汽車產業在不斷鞏固和強化對全球新能源汽車產業的發展引領作用。

然而,是否可以就此認為中國新能源汽車產業就此一路高奏凱歌,蒸蒸日上了嗎?

筆者以為,必然不是,要真正的實現全球第一,全球最強,中國新能源汽車產業仍面臨三大核心挑戰。

01

消費者層面:市場滲透率尚未達到10%,早期采用者愛恨交織

判斷對于新技術、新產業的市場培育和消費者認可,最經典模型當推Everett Rogers等人提出的技術采用生命周期曲線。該曲線將消費者采用新技術的過程分成五個階段,分別包括創新者、早期采用者、早期大眾、晚期大眾與落后者。上述五個階段的占整體使用人數比例分別為2.5%、13.5%、34%、34%與16% 。

而對比1至5月的產銷數據,我國新能源汽車產銷分別完成96.7萬輛和95萬輛,同比均增長2.2倍,市場滲透率達到8.7%,還不到10%。

顯然,根據技術采用周期曲線判斷,中國新能源汽車產業仍然處于早期采用者階段。

在早期采用者階段,必須保證新能源汽車體驗足夠優秀,才能撬動和引領后續的市場化。

但就目前而言,新能源汽車總體體驗水平仍有不少提升空間。據新華睿思汽車大數據分析平臺數據顯示,“配套設施發展不足,充電難、充電慢”的網絡熱度高達94.69;“性能指標‘注水’”和“質量問題突出,頻頻召回”的熱度分別為92.35、88.69。

中國新能源汽車的早期使用者們仍然呈現愛恨交織的情緒。

02

產品品牌層面:產品力是根本,中國品牌尚無全面性選手

從傳統汽車到新能源汽車,有一條萬變不離其宗,產業的最終競爭力還是要靠產品力說話。

與中國新能源汽車產業百萬級的總銷量相比,無論是中國品牌還是造車新勢力,其綜合產品競爭力及單品規模都難以堪稱頂級。

縱觀全球新能源汽車產業,目前綜合實力最強的當屬特斯拉。盡管風波不斷,特斯拉還是憑借其強悍的產品力展現出巨大的優勢。2021年5月特斯拉中國批發銷量為33463輛,其中出口11527輛,在華零售量為21936輛,1-5月累計銷量為128588輛。

而相比特斯拉,中國品牌的傳統汽車企業依然面臨著硬件思維的重重泥潭,其新能源汽車的電動化、智能化綜合體驗依然難以充分恭維。

另一方面,蔚來、理想、小鵬等造車新勢力雖然借助互聯網思維、用戶體驗得以立足,但其普遍月銷三四千的成績很難擴大軟件用戶規模。

換而言之,中國品牌傳統企業和造車新勢力各有千秋,從不同角度向跨國品牌追齊趕超,但是就產品綜合競爭力而言,還缺乏全面性的選手。

03

核心技術層面:中國品牌進步迅猛,但空心化仍是發展瓶頸

以三電技術為核心,中國品牌近年來的進步勢頭迅猛,這已是眾所周知的客觀事實。

在6月份的2021中國汽車重慶論壇上,比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福參會并發表演講,就表示中國品牌在技術層面已全面超越,到2030年,新能源車在中國市場占比有望達到70%。

但如果從技術的縱向層級和關鍵底層邏輯來看,中國品牌的技術根基恐怕并不是那么牢靠。

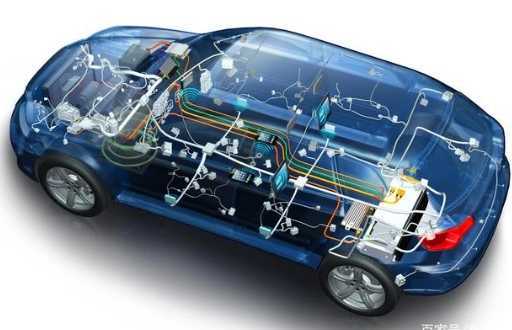

拉通整個產業鏈來看,中國新能源汽車面臨的空心化挑戰依然嚴峻。雖然在動力電池領域,寧德時代已經成為中國乃至全球性的動力電池巨頭。但是在新能源汽車核心技術部件上,尤其是當結合智能網線汽車融合發展來看,中國品牌的技術根基依然脆弱。

缺芯從去年開始就困擾著全球的汽車產業,在全球性的芯片供應商面前,中國品牌的話語權更是相當有限,供應鏈安全遭受嚴格挑戰。

此外,操作系統、傳感器、專用仿真軟件等高技術產品依然牢牢被跨國汽車企業掌控。

寫在最后:新能源汽車是一場全新的馬拉松比拼。面對全球第一的發展成績,既無需沾沾自喜,也無需妄自菲薄。靜下心來,踏踏實實,埋頭積累,才能真正推動中國新能源汽車產業從全球第一變為全球最強。